A Cidade do Fim: Blame!, de Tsutomu Nihei

Enquanto Tóquio se tornava infinita, Tsutomu Nihei se fez uma pergunta: pode uma cidade abarcar tudo? Blame!, a sua resposta, é ao mesmo tempo mito e ruína.

1.

Japão

e Tóquio

É difícil saber onde a cidade de Tóquio começa.

Isso é verdade, em primeiro lugar, do ponto de cronológico. A aglomeração urbana em que a cidade está localizada foi batizada de Tóquio em 3 de setembro de 1868. Foi nessa data que o jovem imperador Meiji transformou a cidade na capital imperial do Japão. Daí que a palavra “Tóquio” signifique, em uma tradução literal, “capital do leste”: Meiji [que até então residia em Quioto, ou “cidade capital”] estava renomeando a cidade por tê-la transformado na nova residência imperial e na capital de fato e de direito do país.

Mas já existia uma cidade no local, Edo, um pequeno vilarejo [o seu nome significa “estuário”] cuja origem histórica exata é desconhecida. Existem registros de sua existência desde o século XI. Meiji não foi o primeiro a reinventá-la. De olho nas suas características geográficas estratégicas [uma ampla planície], Ieyasu Tokugawa, o primeiro xogum do Japão, instalou-se na cidade em 1603. Transformou o Castelo de Edo na sua residência — o mesmo castelo que seria transformado no Palácio Imperial em 1868.

Tokugawa fez de Edo o centro do xogunato. O imperador permaneceu em Quioto, que em tese ainda era a capital, como uma figura de importância religiosa e cultural semelhante a do Papa na Europa. O país era administrado pelo xogum e pelos seus vassalos [daimyo], que alternavam a sua residência entre Edo e o seu han de origem. Nessa condição, Edo já era, no século XVIII, uma das maiores cidades do mundo com aproximadamente um milhão de habitantes. Muito antes de se transformar na capital imperial, Tóquio já era uma metrópole e o centro político e econômico do país.

![Mapa de Edo na Era Koka [1844-1848]](https://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Edo_1844-1848_Map.jpg)

[fonte]

Também é difícil definir quais são os limites de Tóquio do ponto de vista geográfico.

Ainda que seja comumente pensada como um município, Tóquio é um todōfuken. A expressão, com frequência traduzida como “prefeitura”, corresponde à soma em apenas um vocábulo das palavras que definem os diferentes tipos de divisões administrativas que estão imediatamente abaixo do governo nacional japonês [to, do, fu e ken].

Tóquio corresponde à divisão administrativa “to”: metrópole. Essa unidade, por sua vez, é dividida em diferentes distritos, que possuem estrutura administrativa própria. Hoje em dia, a metrópole de Tóquio é formada por 62 distritos. Desses, 23 formavam a cidade de Tóquio, até que o governo municipal fosse absorvido pelo governo metropolitano na reorganização administrativa que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial.

A metrópole de Tóquio, como unidade administrativa, tem aproximadamente 14 milhões de habitantes e é a maior prefeitura do Japão em número de habitantes e densidade populacional.

Como prefeitura, no entanto, o governo metropolitano de Tóquio abrange arquipélagos como as Sete Ilhas de Izu e as ilhas Ogasawara, mil quilômetros ao sul do centro da metrópole. Por outro lado, o distrito em que está a sede desse governo metropolitano, Shinjuku, era um município próprio que somente foi incorporado ao de Tóquio [antes desse ser extinto] nos anos 20 do século passado. Isso ocorre porque o governo metropolitano é uma uma organização abstratamente criada com fins administrativos, que não corresponde necessariamente a uma área contígua ou a uma unidade histórica, e não mantém os mesmos limites da cidade de Tóquio conforme era anteriormente conhecida.

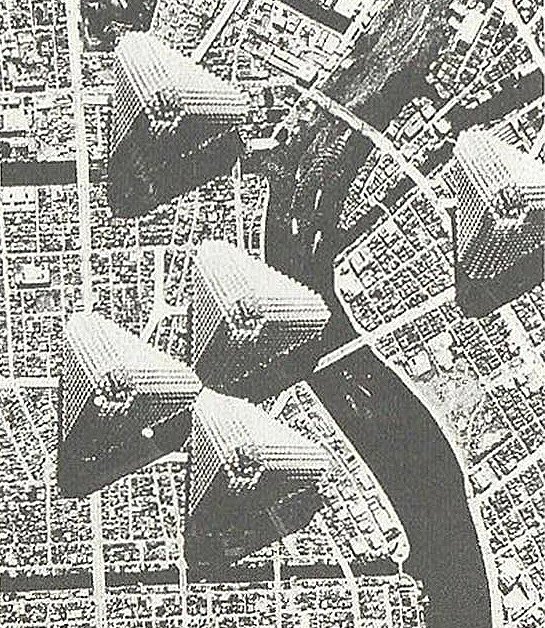

Como área urbana contígua, Tóquio é ainda maior e abrange até mesmo prefeituras vizinhas. Entre elas está Kanagawa, segunda maior prefeitura do Japão em habitantes [quase dez milhões] e densidade populacional, que tem por capital Yokohama, a segunda maior cidade do Japão [quase quatro milhões de habitantes]. Se for considerada como um perímetro contínuo, ignorando-se as divisões administrativas, Tóquio é a maior área urbana do mundo, formada por diferentes cidades, distritos e prefeituras, com quase 40 milhões de habitantes no total.

![Parte leste de Tóquio e das cidades que integram o nordeste da mesma área urbana [Ichikawa e Funabashi], em março de 2017.](https://www.newfrontiersnerd.com.br/wp-content/uploads/2022/10/1024px-Tokyo_Japan_satellite_view-1024x640.jpg)

[Ichikawa e Funabashi], em março de 2017.

[fonte]

Esse gigantismo não é apenas horizontal.

Tóquio foi uma das primeiras cidades do mundo a contar com um arranha-céus. O Ryōunkaku [em uma tradução literal, “edifício que supera as nuvens”] foi inaugurado em 1890, com quase 70 metros de altura e 12 andares. Para fins comparativos, o Edifício Sampaio Correia, primeiro arranha-céus do Brasil, foi inaugurado em 1920. Ele está em São Paulo e conta com os mesmos 12 andares, mas distribuídos em 50 metros de altura.

Durante o período Meiji, os prédios de Tóquio, tradicionalmente construídos de madeira e papel, foram progressivamente sendo substituídos por outros de alvenaria. O Ryōunkaku faz parte desse esforço, mas existem diversos outros edifícios do período que, com menos altura, são igualmente emblemáticos: o controverso Rokumeikan [inaugurado em 1883 e projetado pelo britânico Josiah Conder, que é considerado o pai da arquitetura japonesa moderna], o Imperial Hotel [inaugurado em 1890 e reconstruído, com projeto de Frank Lloyd Wright, em 1923], a sede do Banco do Japão [1896].

O projeto é do arquiteto escocês William Kinnimond Burton

[fonte]

Preocupações com a segurança [especialmente depois do Grande Terremoto de Tóquio, em 1923, que levou à ruína do Ryōunkaku] e simbólicas [existia um certo constrangimento com a construção de prédios que fossem mais imponentes que o Palácio Imperial] limitaram o alcance desse furor construtivo.

Na década de 60, no entanto, essas preocupações haviam desaparecido. Novas técnicas de construção e a relativização da importância simbólica do Imperador levaram à reformulação do plano diretor de Tóquio em 1963 e à ampliação dos limites construtivos legais. Nos anos 50, por outro lado, a cidade teve um acentuado crescimento populacional. No início dos anos 60, já era a maior área urbana do mundo.

O resultado foi o crescimento vertiginoso da altura da cidade.

Em 1958 foi inaugurada a Torre de Tóquio, uma torre de transmissão com 333 metros de altura [três a mais do que a Torre Eiffel]. Até recentemente era a maior construção da cidade. Entre as construções habitáveis, o novo Hotel Otani se tornou o maior edifício da cidade com 17 andares e 65 metros de altura em 1964. Ele foi superado quatro anos depois pelo edifício Kasumigaseki: 36 andares, 156 metros de altura. O edifício Kasumigaseki foi superado em dois anos pelo World Trade Center Tokyo: 40 andares, 162 metros. Apenas um ano depois, o edifício mais alto de Tokyo se tornou a torre norte do hotel Keio Plaza: 46 andares, 178 metros, acompanhado de um irmão pequeno [a torre sul] de 138 metros, que somam quase mil e quinhentos quartos.

O projeto é de Kiyoshi Mutō e Takekuni Ikeda.

[fonte]

O sucessor do hotel Keio Plaza, em 1973, foi o Shinjuku Sumitomo. É o primeiro edifício de Tóquio a ultrapassar os 200 metros de altura: 210 metros, 52 andares. Em seis meses ele foi ultrapassado pelo Shinjuku Mitsui, com 225 metros e 55 andares. É mais do que três vezes a altura do Hotel Otani, inaugurado apenas dez anos antes. Nos anos 50, 37% da população do Japão morava em cidades. No início dos anos 70, eles eram 72%.

O edifício Sunshine 60 ultrapassou o Shinjuku Mitsui em 1978 [240 metros, 60 andares]. Era o maior edifício de Tóquio, do Japão e da Ásia. A sua inauguração durante a crise econômica japonesa dos anos 70 garantiu que ele permanecesse com os três títulos até 1985 [quando o Edifício 63, em Seoul, se tornou o maior da Ásia]. É possível que ele seja assombrado: foi construído na área que era ocupada pela Prisão de Sugamo, onde o general Tojo foi enforcado em 1948 e onde permaneceram presos até os anos 50 os militares japoneses que foram considerados criminosos de guerra ao final da Segunda Guerra Mundial.

Projeto de Kiyoshi Mutō.

[fonte]

O Sunshine 60 não foi apenas um arranha-céu. Ele era o maior edifício de um grande complexo, o Sunshine City, construído como um grande espaço autossuficiente formado por imóveis de diferentes usos. Era, em outras palavras, uma cidade dentro da cidade.

Foi uma proposta que começou a ser replicada ainda no final da década de 70: a criação de diversos prédios de elevada altura, formando um complexo de uso misto, sob o controle de uma corporação.

O exemplo mais emblemático desse fenômeno é o Ark Hills, inaugurado em 1986. É um conjunto de prédios, o maior deles de “apenas” 153 metros e 37 andares, administrado pela Mori Construções, uma gigantesca empresa familiar que emprega 1300 pessoas e hoje em dia administra 107 prédios em toda a Ásia. O seu fundador, Taikichiro Mori, foi considerado pela Forbes o homem mais rico do mundo em 1991 e, novamente, em 1992.

O recorde de altura do Sunshine 60 seria superado no início dos anos 90. Em 1991 foi inaugurado o edifício do Governo Metropolitano de Tóquio. Com 243 metros e 48 andares, ele sucedeu o Sunshine 60 como o maior de Tóquio e do Japão. Na grande Tóquio, a Yokohama Randomāku Tawā foi inaugurado em 1993: 296 metros, 73 andares.

Projeto de Kenzō Tange.

[fonte]

No entanto, mais do que crescer, os edifícios de Tóquio estavam seguindo o modelo da Sunshine City e se multiplicando nas mãos das grandes corporações. Nos anos 90, 19 prédios com mais de 150 metros de altura foram construídos em Tóquio [dez apenas entre 1994 e 1996]. É mais do que a soma das três décadas anteriores. Nenhum desses dez prédios, no entanto, tinha mais de 200 metros de altura.

Mas nem o céu é o limite.

O movimento arquitetônico símbolo do Japão do pós-guerra é o Metabolismo. É um estilo que combina megaestruturas e crescimento biológico: prédios modulares que podem ser infinitamente ampliados ou renovados conforme as novas necessidades de seus ocupantes. Nas palavras de Noburo Kawazoe, um dos fundadores do movimento:

“Qual vai ser a forma final? Não existe uma forma definitiva em um mundo que está sempre se desenvolvendo. Nós queremos construir algo que, mesmo destruído, vai levar a uma nova criação subsequente. Esse ‘algo’ precisa ser encontrado na forma das cidades que nós vamos fazer. Cidades que estão constantemente passando pelo processo de metabolismo”.

Duas das construções mais frequentemente associadas ao Metabolismo se encontram em Tóquio. A primeira delas é o Centro de Imprensa e Difusão Shizuoka, do arquiteto Kenzō Tange, inaugurado em 1967. Tange, ainda que não seja ele mesmo um integrante do movimento, é considerado o mentor do Metabolismo e o principal arquiteto japonês do pós-guerra. Ele também foi responsável pela construção da sede do Governo Metropolitano de Tóquio em 1991. O Centro de Imprensa e Difusão Shizuoka é uma torre à qual podem ser agregados novas cápsulas, conforme a conveniência de seus usuários.

[fonte]

A segunda, e talvez mais conhecida, é a Torre de Cápsulas Nagakin. Ela foi projetada por Kisho Kurokawa e inaugurada em 1972. Kurokawa é um dos principais integrantes do Metabolismo, com diversos livros e ensaios de crítica arquitetônica publicados. Também é uma celebridade japonesa conhecida, e foi casado com Ayako Wakao, uma das principais estrelas do cinema nipônico do século XX. A sua Torre de Cápsulas Nagakin pode ser sucessivamente ampliada e renovada, acrescentando ou substituindo apartamentos, pequenos cubos que parecem máquinas de lavar, agregados à torre.

[fonte]

Mas o Metabolismo é um movimento que se tornaria mais conhecido pelos seus projetos não executados, pensados apenas como exercício teórico. Como explica Kurokawa em Metabolism in Architecture, de 1977:

“Crescimento e transformação estão ocorrendo em uma velocidade ainda maior nas cidades modernas. […] Não existe nenhum propósito em descrever planos detalhados que podem ser executados com a tecnologia disponível quando as cidades estão mudando tão velozmente. Os nossos planos servem para dizer como as cidades deveriam existir, ainda que eles apresentem visões que não podem ser transformadas em realidade no presente”.

É com essa ideia em mente, e não por imaginar que a obra seria executada, que Tange apresentou o seu plano para a baía de Tóquio, em 1960:

Que Arata Isozaki criou a Cidade no Ar [1962]:

E que Kenji Ekuan projetou a Cidade de Moradia [1964], um conjunto de gigantescas estruturas tetraédricas e ocas, formadas por cápsulas que serviriam de moradia, a serem construídas em um bairro de Tóquio sujeito a frequentes alagamentos:

Nenhum desses projetos foi executado. A influência mais notável do Metabolismo sobre a skyline de Tóquio não ocorreu através de prédios efetivamente construídos, mas sobre como a cidade é imaginada: como um espaço sempre em crescimento. Uma cidade infinita.

2.

Tóquio

e A Cidade

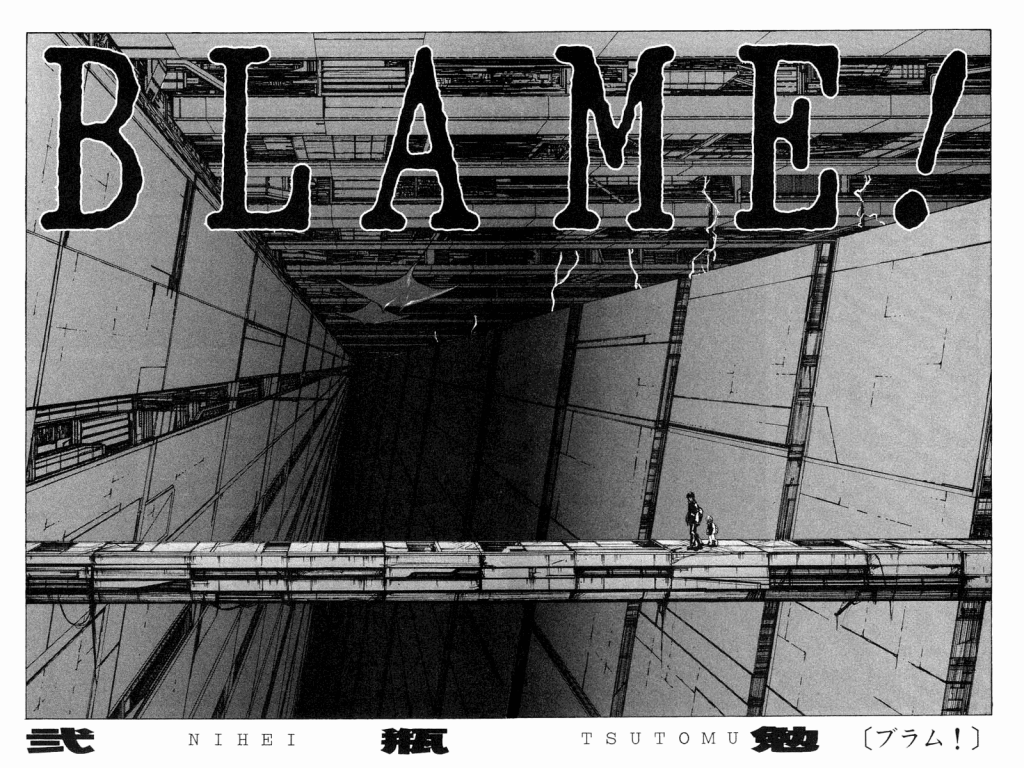

A história de Blame! é bastante simples: em um futuro longínquo, Killy, o silencioso protagonista, atravessa A Cidade, carregando uma arma incrivelmente poderosa [o Dispositivo de Disparo de Radiação Gravitacional], em busca de um humano que tenha o Gene Terminal de Rede.

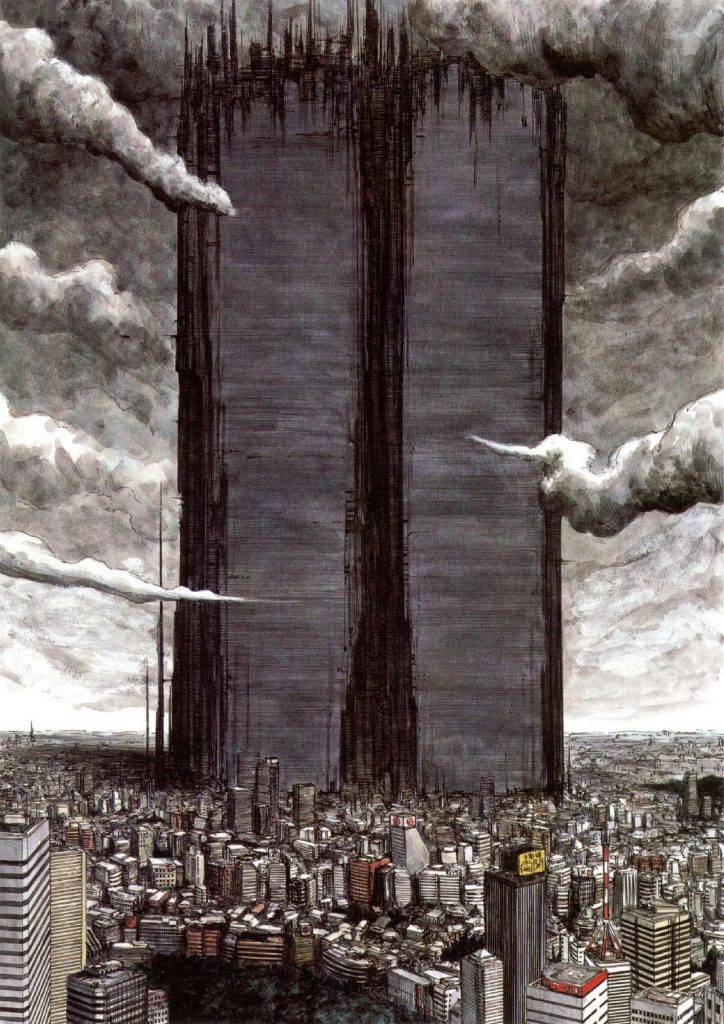

A Cidade em que a história transcorre é uma megaestrutura esférica em constante construção [e reconstrução] por robôs gigantes [Os Construtores]. Em um determinado momento, Nihei sugere que a sua expansão contínua já alcançou o planeta Júpiter. O raio da cidade, portanto, poderia ser de quase um bilhão de quilômetros.

O Gene Terminal de Rede é uma característica genética humana, possivelmente perdida, que permite a conexão com a Netsphere. A Netsphere, por sua vez, é a rede que controla a contínua construção d’A Cidade. Uma vez que se desconhecem humanos que ainda mantenham o Gene Terminal de Rede, A Cidade continua sendo construída, não se sabe desde quando [mas em uma escala geológica de tempo] de forma independente e inumana.

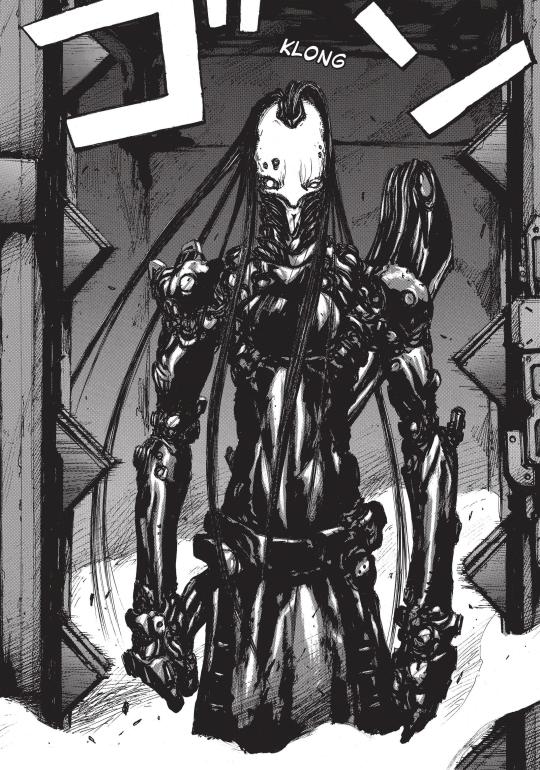

A Cidade é um espaço continuamente patrulhado por dois grupos de ciborgues, os Guardas de Segurança e as Vidas de Silício. Os Guardas de Segurança são a “força policial” da cidade: foram criados pela Administração [o “governo” cibernético que controla a Netsphere] para garantir que apenas aqueles como o Gene Terminal de Rede [“cidadãos”] conseguiriam participar da sociedade.

Como, em tese, não existem mais humanos com o Gene Terminal de Rede [n’A Cidade permanecem apenas “não cidadãos”], Os Guardas de Segurança se transformaram em uma tropa de extermínio de humanos [e nos principais vilões da série].

As Vidas de Silício, por outro lado, são organismos vivos de silício de origem desconhecida, mas relacionada à expansão contínua da cidade. Como Killy, eles estão em busca de humanos com o Gene Terminal de Rede. O seu objetivo, no entanto, é exterminá-los e assim garantir que A Cidade continue a se expandir infinitamente.

Nesse resumo, você pode ter percebido, quase não há nenhuma narrativa [quais são os obstáculos que Killy enfrenta e o que faz para superá-los]. É um resumo, na verdade, do contexto no qual a história, que é supérflua e sem sentido, transcorre: são dez volumes de Killy vagando pel’A Cidade, em busca de uma pessoa que talvez não exista.

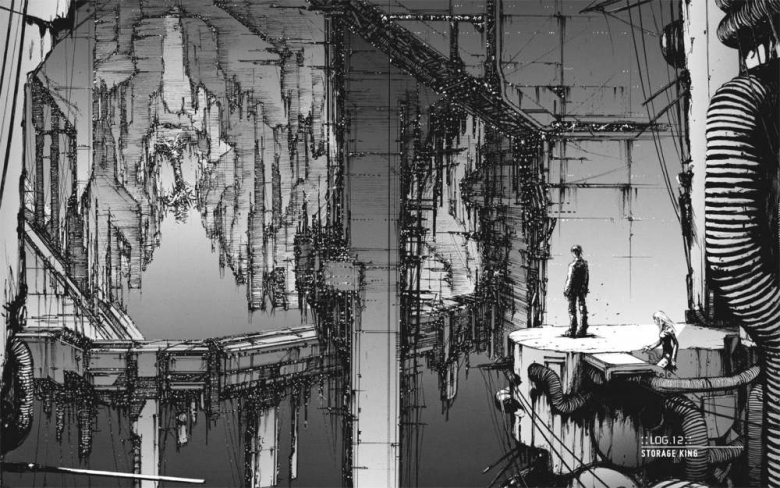

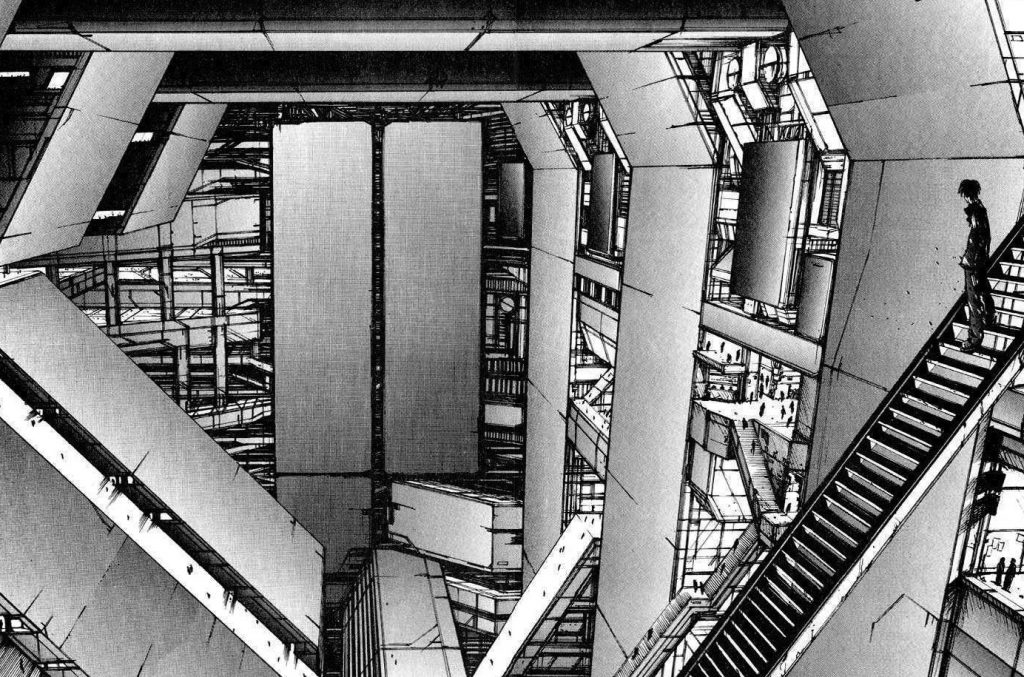

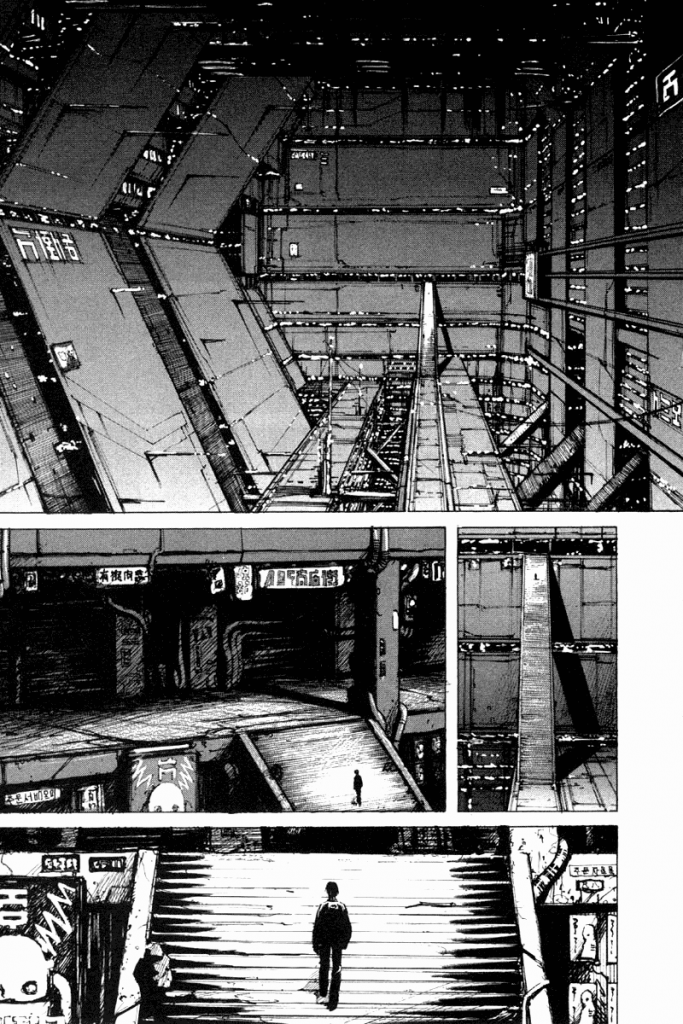

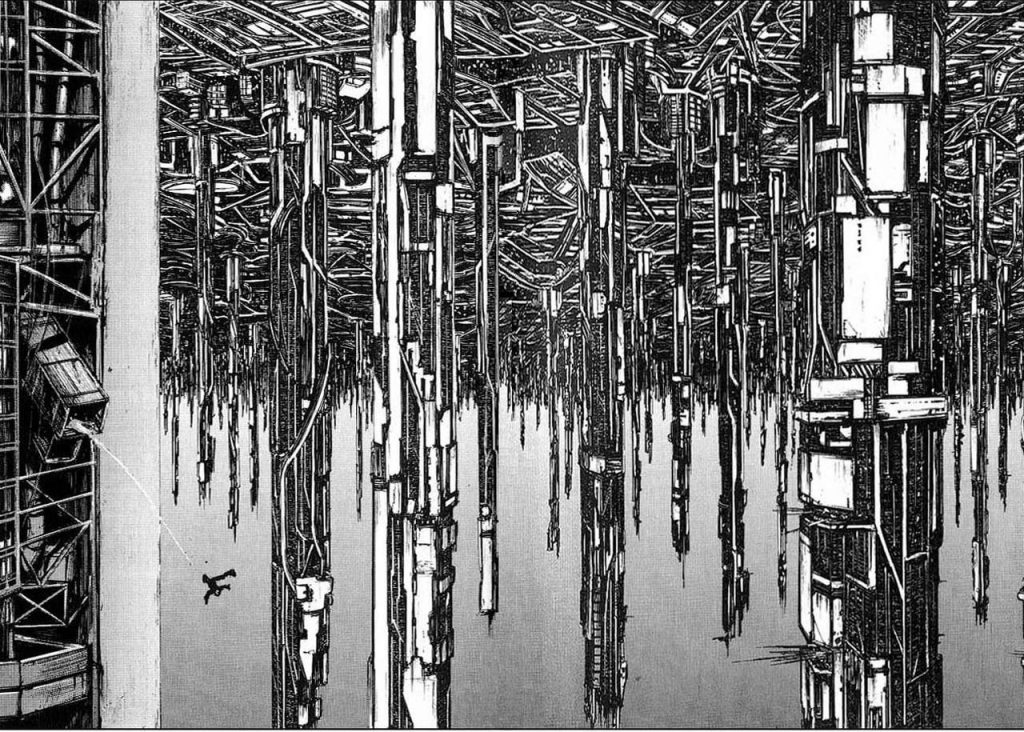

Isso ocorre porque a história propriamente dita não importa, ao menos nesse sentido. Blame! é um mangá que pretende que o leitor fique imerso no seu cenário e reflita sobre a sua natureza. Não por acaso, você é frequentemente convidado a contemplá-lo em splash-pages duplos como esse:

A grande pergunta que o mangá propõe, portanto, não é “o que Killy vai fazer?”, mas “como é viver n’A Cidade?”.

Blame! é uma ficção científica distópica. Ficção científica distópica é um gênero frequente em mangás e animês, especialmente no período em que Blame! foi publicado. O mangá foi serializado na revista seinen Monthly Afternoon entre 1997 e 2003 [no Brasil, foi publicado pela JBC em dez volumes, entre dezembro de 2016 e junho de 2018]. A segunda história de Fênix, de Osamu Tezuka, é uma distopia, e foi publicada em 1968. Nausicaä do Vale do Vento [mangá de 1982, animê de 1984, ambos de Hayao Miyazaki] também. Trigun [mangá de 1995, animê de 1998], de Yasuhiro Nightow, Ghost in the Shell [mangá de Masamune Shirow e animê de Mamoru Oshii], de 1989 e 1995, e, evidentemente, Akira de Katsuhiro Otomo [1982 e 1988], são distopias cyberpunks — exatamente o mesmo gênero de Blame!.

Isso é frequentemente explicado com base nas características histórico-culturais do Japão. Dois bons exemplos disso são o artigo “El manga de ciencia ficción: la distopía como reflejo de las inquietudes de la sociedad japonesa”, de Juan Luis Lorenzo Otero, publicado na revista espanhola Cuco n. 10; e o livro Mil anos de mangá, de Brigitte Koyama-Richard, recentemente lançado no Brasil pela Estação Liberdade.

A explicação mais frequente é a seguinte: No pós-guerra, durante a ocupação americana do Japão, narrativas com elementos tradicionalmente japoneses, por censura ou desilusão, caíram em desuso. Elas foram substituídas por outras que eram, ao menos em um primeiro momento, tipicamente ocidentais. Histórias com esportes tradicionais japoneses, como judô, foram substituídas por histórias sobre baseball; histórias de época [jidaigeki], por ficção científica. E existe algo na hierarquizada sociedade japonesa que é especialmente convidativo para narrativas distópicas.

No caso de Blame!, isso pode ser resultado de uma circunstância mais específica. Tsutomu Nihei, o seu autor, trabalhou na construção civil em Tóquio nos anos 80 — enquanto a cidade crescia em direção ao céu e era imaginada como uma construção infinita. No seu mangá, ele nos mostra quais são as consequências disso.

2.1 “Em contraste com o cenário desolador, o azul da

cordilheira no horizonte deslumbrava os meus olhos”

Tudo que existe em Tóquio foi destruído pelo menos duas vezes apenas no século XX.

O material tradicional da arquitetura japonesa é a madeira. Josiah Cander é considerado como o pai da arquitetura do Japão porque antes dele os arquitetos eram carpinteiros especializados na construção de casas.

Isso faz com que grandes aglomerações urbanas, como aquela que se tornou Tóquio, estivessem sujeitas a frequentes incêndios. Em 1657, apenas cinquenta anos depois de Edo se tornar a capital de fato do Japão, ocorreu O Grande Incêndio de Meireki: metade da população morreu, e três quartos da cidade foram carbonizados.

Em 1855, ainda no período Edo, 2,5 km² do centro da cidade, inclusive o Castelo Edo, foram destruídos no incêndio subsequente ao Grande Terremoto de Ansei.

O bairro Ginza foi destruído por um incêndio em 1872. Nihombashi foi destruído por incêndios três vezes em 15 anos. Yoshiwara, quatro vezes em quarenta: 1871, 1873, 1891 e 1911. O maior dos incêndios da Era Meiji ocorreu em Kanda: dez mil casas destruídas em 1881.

Tóquio, a cidade, seria totalmente destruída por dois incêndios no século XX.

O primeiro deles sucedeu ao Grande Terremoto de 1923, um dos mais destrutivos da história, e origem da ruína do Ryōunkaku. Mas grande parte de sua destruição foi, na verdade, consequência do incêndio que se alastrou pela cidade. A destruição causada pelo terremoto nas vias de trânsito e no fornecimento de água impediram que o corpo de bombeiros [criado na Era Meiji] pudesse combatê-lo. O incêndio ocorreu ao meio-dia, enquanto as pessoas preparavam o almoço, o que facilitou o início de diversos focos simultâneos. A cidade queimou por 5 dias. Quase 150 mil pessoas morreram, 40 mil delas em um alojamento para desabrigados no centro da cidade que foi atingido, dias depois do terremoto, por um redemoinho de fogo.

[fonte]

O segundo incêndio que destruiu a cidade foi consequência da Operação Meetinghouse, o bombardeio de Tóquio pelas forças aliadas nos dias 9 e 10 de março de 1945. É o ataque aéreo mais letal da história. O número de mortos oscila, conforme a fonte, entre 75 e 120 mil, mais do que em Dresden, Hiroshima ou Nagasaki. Dois terços da cidade foram destruídos e o número de desabrigados chegou a um milhão.

[fonte]

O bombardeio não destruiu apenas a cidade de Tóquio. Ele também foi um passo do processo que culminaria com a rendição do Japão em 2 de setembro de 1945.

A rendição do Japão, por sua vez, foi uma destruição espiritual. O imperialismo japonês se sustentava na ideia ideia de que o país era favorecido pelos deuses e que o seu povo era especialmente puro, eleito para guiar o mundo. A Ilha de Honshu deveria estar sob a proteção dos deuses. Deveria ser protegida pelo vento divino [“kamikaze”], como fora dos ataques mongóis do século XIII, em um evento que o regime transformou em peça de propaganda para estimular a resistência suicida da população. Não deveria ter sido possível, portanto, arrasar a capital do país em um ataque aéreo.

A rendição também deu início ao processo de redefinição de Tóquio. Foi na reforma administrativa que lhe seguiu que a cidade foi absorvida pelo Governo Metropolitano. Bairros tradicionais foram divididos, reformulados e renomeados. Os canais, uma das características que a cidade mantivera do período Edo, foram transformados em aterro para os destroços da cidade e nunca foram reabertos.

Sempre que foi destruída, no entanto, Tóquio foi reinventada.

Assim, foi depois do incêndio de Ginza que o bairro foi reconstruído em prédios de alvenaria e se tornou Ginza Bricktown, um dos bairros mais sofisticados da cidade [e, hoje em dia, um dos mais caros do mundo].

O Hotel Imperial, outro exemplo, foi originalmente construído em 1890 como um palacete neo-renascentista [sob a supervisão de arquitetos alemães]. Foi destruído em um incêndio em 1922. A sua reconstrução foi inaugurada em 1923. O projeto era do arquiteto moderno Frank Lloyd Wright. A obra, que combina elementos da cultura japonesa com materiais ocidentais, é a mais conhecida das 14 que ele projetou no país.

O prédio, no entanto, foi novamente demolido em 1967 [consequência de problemas estruturais decorrentes do bombardeio de 1945]. Foi substituído por um prédio moderno, de 17 andares, inaugurado em 1970. Hoje em dia, ele está sendo completamente reconstruído: a inauguração do novo prédio está prevista para 2036.

Se Tóquio está em constante construção, portanto, é porque também está em constante destruição.

Isso foi incorporado na lógica de eterna reconstrução proposta pelo Metabolismo. É algo que transparece em diferentes trechos do já citado livro Metabolism in Architecture, de Kurokawa:

“A guerra me ajudou a descobrir a cultura japonesa. Quando eu estava no meio das ruínas de Nagoya, a terceira maior cidade do Japão, não existia nada além de terra arrasada no meu campo de visão. Em contraste com o cenário desolador, o azul da cordilheira no horizonte deslumbrava os meus olhos”.

“Achei especialmente interessante que o primeiro trabalho de Tange nesse período fosse o Memorial da Paz em Hiroshima. Achei sem sentido tentar reviver uma cidade já destruída através de um monumento, achei que era importante deixar ela destruída para criar um novo Japão”.

“Eu pertenço a uma geração cuja origem está na derrota e na destruição da guerra. Por esse motivo, as vezes somos chamados de Escola da Ruína Carbonizada. No coração de toda essa geração estão imagens traumáticas de eventos que ocorreram nos anos da nossa formação infantil. A súbita e trágica destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas e a redução quase total de cidades e prédios a cinzas”.

Também é algo que se refletiu na produção artística da cidade.

Especialmente durante o final da Era Meiji, esse processo foi percebido pelas lentes melancólicas e introspectivas do fin de siècle. É o que se percebe na obra de grandes escritores japoneses do período, como Katai Tayama [“Pontes foram construídas, ruas estreitas foram alargadas. Dia depois de dia, Edo foi destruída”] e Kafu Nagai.

Comentando o fechamento do teatro de Asakusa, onde eram realizadas as apresentações de Asakusa Opera [um espetáculo vaudeville que misturava erotismo e humor, característico do período Taisho, entre 1912 e 1926], Nagai escreveu:

“De todos os teatros de Asakusa, o de opera era o que mais lembrava o desapego que caracteriza o bairro. Agora ele vai fechar. Em nenhum outro lugar vamos encontrar esse sabor do passado. Por acaso, me deparei com um mundo à parte quando eu tinha sessenta anos, e durante alguns anos ia lá quase todos os dias. Esses anos de sonho nunca mais vão voltar.

Quando, desamparado, deixei o teatro, havia uma meia-lua no céu frio e ventoso para iluminar o caminho. Enquanto passava pelas lojas antes do templo, no caminho para o metrô, comecei a chorar de novo. Lágrimas molhavam meu colarinho. Olhei de volta na direção do parque. Fui testemunha de tudo, da ruína de Tóquio; mas até esse ano não me senti especialmente emocionado. Desde o fechamento repentino do Kabuki-za, no entanto, tudo tem me afetado profundamente. Sinto que, se o sabor da cidade deve ir embora, eu devo ir embora também”.

Isso também aparece nas incríveis gravuras de Kobayashi Kiyochika, grande mestre das ilustrações ukiyo-e. Kiyochika foi uma testemunha privilegiada, se é que isso pode ser considerado um privilégio, do processo de destruição de Tóquio conforme ele se manifestou no grande incêndio de Kanda. Ele era um morador do bairro e, conforme a lenda, acordou no meio da madrugada pelo incêndio e imediatamente saiu para desenhá-lo. No dia seguinte, ao retornar para casa, descobriu que ela fora consumida pelas chamas.

As gravuras de Kiyochika nos convidam a contemplar de forma melancólica cenários que retratam uma Edo que o artista sabe que vai desaparecer. A sua coleção de gravuras mais conhecida, Vistas de Tóquio, termina com as ilustrações do incêndio de Kanda. Kiyochika desenha a Edo da noite e da inércia sendo substituída pela Tóquio da lâmpada elétrica e do frenesi.

Além da melancolia, o processo de destruição e reconstrução de Tóquio também deixou pela cidade um rastro de estilos arquitetônicos.

Aproveite a mágica do Google Street View e compare os diferentes pavilhões que formam o Museu Nacional de Tóquio no parque Ueno. Eles foram projetados por arquitetos japoneses de diferentes gerações.

À sua esquerda está o Hyōkeikan. Construído em 1909, ele é um exemplo da arquitetura do final da Era Meiji, formada por arquitetos, frequentemente ocidentais, que acreditavam na transposição da arquitetura ocidental para o Japão. Foi construído em um estilo neo-renascentista: é um palacete. O seu arquiteto é Katayama Touma.

Ao centro, está o Honkan, o pavilhão principal do museu, inaugurado em 1938. Ele é eclético: o seu telhado segue o estilo tradicional japonês, mas a estrutura é neoclássica e o material [concreto-armado] é ocidental. O edifício original foi projetado por Josiah Conder, mas foi destruído no grande terremoto de 1923. O prédio atual foi projetado por Jin Watanabe. É o estilo típico do Japão pré-guerra, do período Taisho e dos primeiros anos do período Showa, que combina modernidade [e, consequentemente, arquitetura ocidental] com ultranacionalismo — um estilo que o Japão tenta esquecer.

À direita, está o Tōyōkan, de 1968. Talvez ele seja a combinação mais harmônica: é arquitetura contemporânea [o teto achatado, o uso de vidro], mas que evoca a leveza da arquitetura oriental [espaços abertos, poucas paredes], ainda que não necessariamente japonesa. É o pavilhão asiático do museu. O projeto é de Yoshirō Taniguchi.

É uma combinação de estilos anacrônicos e incoerentes. Um palacete de uma tradição arquitetônica e cultural que chegaram ao país através de um estilo revivalista de algo que lhes era estranho. Uma construção moderna que evoca uma cultura arcaica de uma forma nacionalista e triunfalista que levou a nação à ruína. Um pavilhão contemporâneo de nacionalidade difusa.

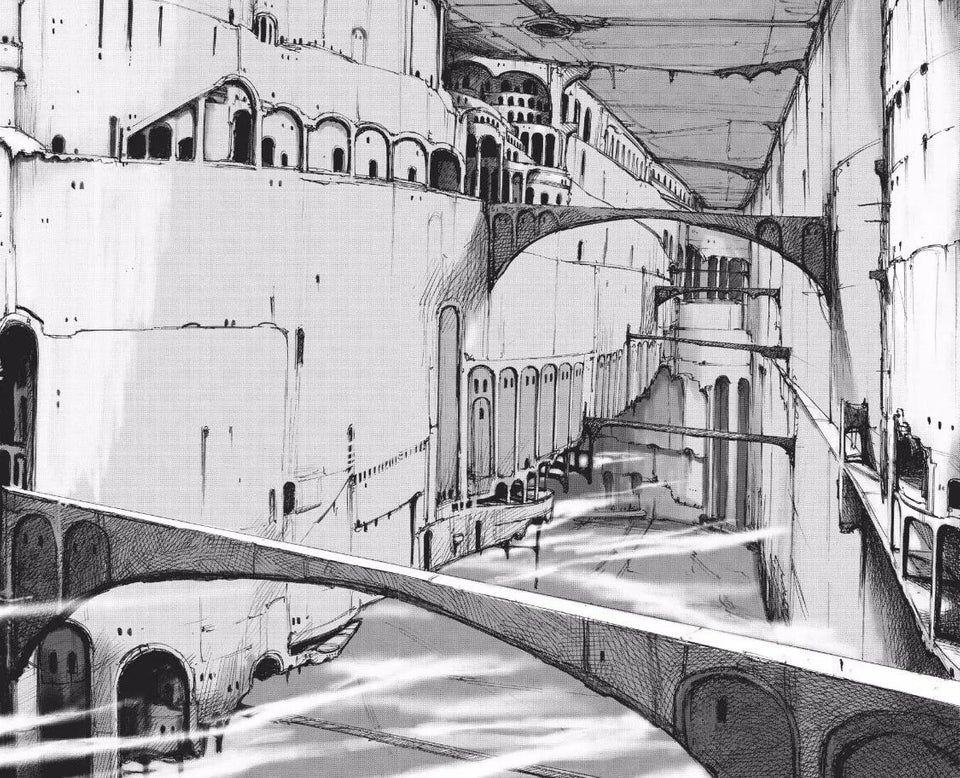

Tudo isso está presente em Blame! e n’A Cidade criada por Nihei.

A Cidade está permanentemente em obras. Elas são executadas pelos Construtores, robôs gigantes que operam com base em parâmetros desatualizados — com base em um propósito original que foi esquecido. Eles são uma ameaça violenta e destrutiva.

Não existem dois Construtores iguais. Eles parecem ter sido auto-montados [ou ao menos auto-reparados] a partir de destroços de outros Construtores destruídos ou das ruínas da própria Cidade. Como no Metabolismo descrito por Kurokawa, a Edo de Tayama e a Tóquio de Nagai, construção é destruição.

Nós enxergamos A Cidade através da contemplação melancólica e silenciosa. Blame! está cheio de splash-pages que retratam de forma inerte um cenário noturno e artificialmente iluminado, como uma versão cyberpunk da Edo ilustrada por Kobayashi Kiyochika. Nos dois casos, contemplamos cenários que vão desaparecer.

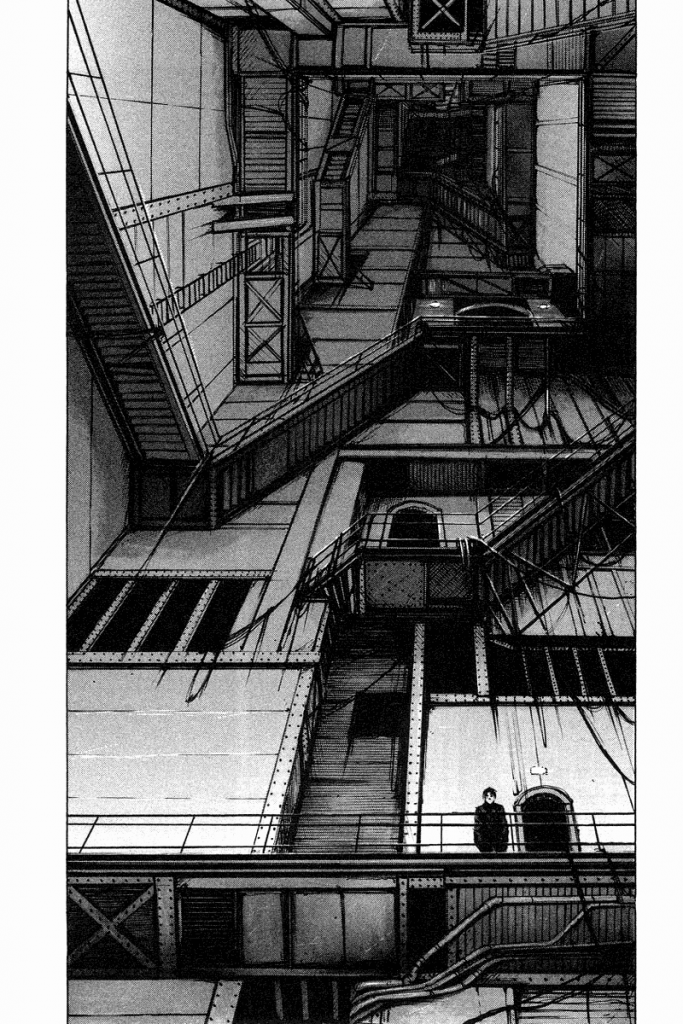

Finalmente, como nos museus do Parque Ueno, A Cidade é desprovida de um sentido único e é formada a partir de diferentes estilos arquitetônicos anacrônicos. A arquitetura d’A Cidade inclui pontes renascentistas que passam por canais secos e unem lugares desabitados.

Um lugar que não tem um sentido, por outro lado, não foi feito para ser interpretado. Se não foi feito para ser interpretado, não foi feito para ser habitado. É um lugar onde todos estão de passagem.

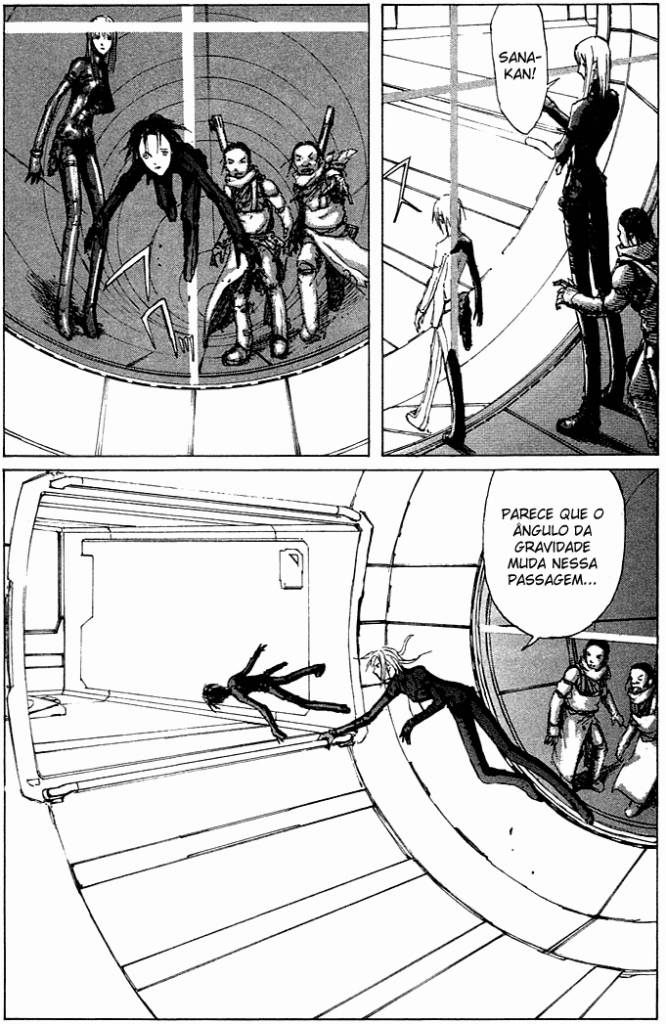

2.2 “Parece que o ângulo da gravidade muda nessa

passagem”

Em Blame!, espaço e tempo não existem em uma escala humana. Killy passa a série percorrendo distâncias planetárias por períodos incompreensíveis.

Em um determinado momento, o texto de apoio nos informa que entre dois quadrinhos ocorreu um lapso temporal de “2.244.096 horas”. Isso equivalente a aproximadamente 256 anos, mas a ideia de Nihei ao informar o período em horas é exatamente apostar que o leitor não é capaz de compreender o tamanho do salto temporal que ocorreu na margem entre dois quadrinhos. É um período de tempo preciso, mas humanamente não quantificável.

Por outro lado, logo no volume 2, a jornada de Killy faz ele passar por uma série de salas conectadas em que a gravidade é relativa. O exemplo é digno de nota pela forma pela qual Nihei consegue transmitir a confusão geográfica resultante desse fenômeno através do layout da página. A ideia, no entanto, é que em Blame!, o tempo e a gravidade não correspondem às expectativas humanas.

O resultado é uma sensação de alienação semelhante à de outras distopias cyberpunks, passando por Blade Runner e Ghost in The Shell [no caso, o animê de Oshii, e não o mangá de Shirow]. Em Blame! não existem relações contínuas e estáveis, e a resistência é uma atividade silenciosa e solitária. Um dos personagens mais interessantes do mangá tem por companhia um celecanto: um peixe, que não é exatamente um animal de estimação muito interativo, que é considerado um fóssil vivo.

Finalmente, é no capítulo 9 do segundo volume que Nihei nos mostra que a solidão e a alienação não são evitadas pela aglomeração urbana. Ao contrário: são sua consequência. Nesse capítulo, Killy chega a um agrupamento humano d’A Cidade. A sua chegada é tratada com indiferença e hostilidade. A única coisa em comum entre os seus habitantes é a sua transitoriedade e a sua exploração por uma corporação inumana. É uma cena que evoca o atentato terrorista ao metrô de Tóquio de 1995, conhecido como Ataque do Gás Sarín.

Para retratar a sensação de solidão, Nihei faz Killy chegar à cidade por uma estação de metrô vazia.

É uma associação semelhante a que Nihei faz em Megalomania, art book publicado no ano 2000, ao retratar o metrô de Tóquio.

É possível, por outro lado, atravessar Tóquio em períodos compreensíveis de tempo. A questão, no entanto, é que uma parcela considerável de sua população experimentam a cidade apenas dessa forma — como travessia.

Mori Taikichiro, o bilionário japonês do início dos anos 90, formou a sua fortuna através da especulação imobiliária. Nos anos 80, o centro de Tóquio era a região com o metro quadrado mais caro do mundo. Uma piada frequente do período dizia que você pode pegar uma nota de dez mil ienes [até hoje a maior em circulação] e dobrá-la quantas vezes conseguir; ao colocá-la no chão, ela não será suficiente para comprar a área que a nota dobrada ocupa.

Isso criou uma população de commuters: Yokohama, a segunda maior cidade do Japão, é uma cidade-dormitório. O sistema ferroviário de Tóquio é o maior do mundo, e tem uma média de 40 milhões de passageiros por dia. São quase mil estações. Tóquio, entendida como a área governada pelo governo metropolitano, tem dois milhões de habitantes a menos pela noite. É uma cidade de pessoas em trânsito que estão, como Killy em Blame!, em um cenário que não foi construído para que lá eles permaneçam.

2.3 “A filosofia do Metabolismo deve, diante dessa

realidade, conciliar a desordem e a ordem da cidade”

A contínua construção e reconstrução de Tóquio sempre foi impulsionada por um propósito maior do que o de empilhar a maior quantidade de tijolos possível.

Esse propósito não foi sempre o mesmo. Durante a reconstrução de Ginza, o Conde Kaoru Inoue, oligarca responsável por promovê-la, descreveu o novo bairro como “atalho do Japão para a civilização e o iluminismo”: um símbolo do bunmei kaika, “abertura para civilização”, o processo de ocidentalização do Japão na Era Meiji.

O ex-samurai Bushō Hattori, no livro Tōkyō shin-hanjōki [o que poderia ser traduzido como Novos Contos da Prosperidade de Tóquio], também descreve o bairro em termos que deixam evidente a relação entre a construção dos prédios e de um novo paradigma civilizacional:

“Grandes prédios de dois andares se elevam na direção do céu azul, um depois do outro, altos como montanhas, com uma grandiosidade que imitam perfeitamente as construções ocidentais! As construções de pedra são como aquelas que existem em Londres, a capital inglesa; as ruas são como as de Paris, a capital francesa”.

As gravuras que formam o tríptico Cena dos comerciantes prósperos em casas de alvenaria e o florescimento de pessoas de todas as classes entre Kyōbashi e Shimbashi [Daiichi Daiku Kyōbashi yori Shinbashi made renga ishizukuri shōka hanjō kisen sōtaku seikei, 1874], do artista Kuniteru Utagawa, capturam a mesma ideia de uma forma ilustrativa.

Perceba como ele retrata a prosperidade e a beleza da nova Ginza como uma sequência de prédios perfeitamente alinhados que se estendem em direção ao infinito. O próprio estilo da ilustração, uma veduta que enfatiza construções de alvenaria através do exagero da perspectiva, era percebido como marcadamente ocidental.

Após a Segunda Guerra Mundial, durante a multiplicação dos arranha-céus de Tóquio, essa associação entre prédios e civilização permaneceu. Ela pode ser percebido no estilo arquitetônico mais emblemático do Japão do pós-guerra, o já citado Metabolismo.

O movimento foi apresentado ao mundo através de um manifesto, Metabolismo: Propostas para um Novo Urbanismo, escrito por Kiyonori Kikutake, Noboru Kawazoe, Kisho Kurokawa e Fumihiko Maki e distribuído na entrada da World Design Conference de Tóquio, em 1960. Como se o título não fosse suficiente por si só, na sua primeira página, o manifesto já sugere a existência de um objetivo civilizatório:

“Metabolismo é o nome do grupo, no qual cada um dos integrantes apresenta novos designs para o nosso mundo vindouro, através de designs e ilustrações concretas. Nós consideramos a humanidade como um processo vital – um desenvolvimento contínuo do átomo à nébula. O motivo pelo qual nós usamos uma palavra da biologia, metabolismo, é que acreditamos que design e tecnologia deveriam ser uma denotação da sociedade humana. Nós não vamos aceitar o metabolismo como um processo natural, mas vamos encorajar o desenvolvimento metabólico da nossa sociedade de forma ativa através das nossas propostas”.

Esse objetivo civilizatório pode não ser objetivamente definido como no caso da arquitetura da Era Meiji. Mas essa ausência de uma descrição objetiva apenas disfarça o caráter mítico e utópico do movimento. Conforme explica Agnes Nyilas no livro Beyond Utopia: Japanese Metabolism Architecture:

“Eu diria que a metáfora da cidade como um ‘organismo vivo’ não foi adotado nas propostas de Megaestruturas do Metabolismo, na verdade, para promover a analogia biológica, mas como um meio da história de origem [o mito] persistir ao se disfarçar de utopia. Através dessa sutil fusão, no entanto, um gênero consistente híbrido nasceu, que pode ser chamado de mitópia. Pela sua importância, se pode dizer que a mitópia do Metabolismo trouxe de volta a tona o ‘debate sobre tradição’ ao reinterpretar o próprio conceito de tradição. Em contraste com a ‘antiga’ tradição, a tradição no Metabolismo era, em primeiro lugar, não apenas um conceito orientado ao passado, como costuma ser o caso do mito, mas incorporava uma utopia orientada ao futuro ao mesmo tempo”.

Daí que Kurokawa, no seu Metabolism in Architecture, diversas vezes associe as práticas de construção permanente do Metabolismo à constante reconstrução dos templos xintoístas ou ao budismo:

“Em anos recentes a percepção de que os recursos naturais do mundo são limitados e que a sociedade humana e todo o seu ambiente são um em um grande sistema vital se tornou amplamente conhecida. Mas, para o Budismo, isso não é nada novo. É o princípio básico do conceito de samsara. O reconhecimento pelo grupo Metabolista no seu livro dos anos 60 de que a sociedade é parte de um grande círculo vital coincide com essa doutrina. O princípio de que a arquitetura deve mudar com o tempo, o princípio da substituibilidade e intercambialidade, e o princípio do ciclo metabólico, e a crença de que a arquitetura, as cidades e a humanidade são efêmeras, estão de acordo com as doutrinas da samsara e da laksana-alaksanatas”.

E Kawazoe trate o Metabolismo como a conciliação de… tudo:

“a relação entre a arquitetura e a cidade é próxima da questão da interação entre ordem e desordem. A desordem das atividades sociais são a base da vitalidade das cidades modernas. A filosofia do Metabolismo deve, diante dessa realidade, conciliar a desordem e a ordem da cidade”.

Ou seja, com a Torre de Cápsulas Nagakin, os Metabolistas não acreditavam estar empilhando cubículos que parecem máquinas de lavar. Eles acreditavam estar recriando a tradição japonesa para o século XX a partir da arquitetura.

Na introdução de Metabolism in Architecture, no entanto, o arquiteto americano Charles Jencks enxerga as limitações dessa ideia:

“O hotel e a loja de departamento ainda não são ‘o novo céu espiritual’, equivalentes à moradia ancestral ou o templo religioso. Lhes falta, o que é bastante óbvio, a ritualística e o significado dessas instituições”.

Ritualística e significado: duas coisas que não se pode construir com tijolos. O problema daquela ideia é que ela é inexecutável, materialista, reducionista e, no final das contas, niilista.

É o que diz o crítico literário Ai Maeda no ensaio “O Panorama do Iluminismo”, publicado no livro Text and the City, ao comentar a Ginza descrita por Hattori no livro Tōkyō shin-hanjōki:

“O mundo que nos é revelado por Novos Relatos da Prosperidade da Prosperidade de Tóquio é um espaço inteiramente materialista no qual a relação entre as pessoas são mediadas por valor de troca e fetichismo por mercadorias. Certamente é uma caricatura agressiva da Tóquio Iluminista que aceitou a civilização ocidental no que se refere às coisas e estava feliz com adorá-las de uma forma servil, mas a essência do que foi extraído também fornece um modelo elementar para a estrutura da cidade moderna. Em relação a isso, precisamos destacar o paradoxo de que o anacronismo de Novos Relatos da Prosperidade de Tóquio, que tem as suas raízes na retórica vazia e estereotipada do estilo kanbun, foi uma forma efetiva de retratar a estrutura da cidade moderna, que é transparente mas desprovida de qualquer profundidade”.

É o que Isozaki, que com o seu pessimismo acabou por antagonizar o movimento Metabolista, deixa transparecer no ensaio Incubation Process, de 1962, ao descrever a construção das cidades como um ciclo de ruína.

“As cidades do futuro são elas mesmas ruínas. As nossas cidades contemporâneas são destinadas a viver apenas um momento passageiro. Esgotar a sua energia e retornar à matéria inerte. Todos os nossos projetos serão enterrados. E novamente o mecanismo de incubação será reconstituído. Esse será o nosso futuro”.

Essa é a mesma contradição que impulsiona o protagonista de Blame!. Ele está em busca de um humano, especificamente uma criança, que tenha o Gene Terminal de Rede e que possa, consequentemente, conectar-se à Netsphere e dar sentido ao mundo.

É uma lógica que compartilha daqueles pressupostos imaginativos. Seria possível descrevê-la em termos míticos: Killy está em busca de um humano intocado pela corrupção [ou seja, que não sofreu A Queda], cuja pureza lhe garante acesso a um plano superior e ideal que, na verdade, controla a nossa existência.

O próprio Killy, no entanto, não interpreta a sua missão nesses termos. Ele não seria capaz de entendê-la assim por que, no mundo de Blame!, pureza é uma característica genética, A Queda é um problema de conexão e o plano superior é uma rede de computadores.

Ou seja, o mundo de Blame! é enxergado pelas suas personagens como a tradução materialista de uma ordem que é, na verdade, mítica, mas que teve o seu significado transcendental amputado. Um mundo que, como aquele que Jencks denunciou, tenta fazer do hotel e da loja de departamentos o novo céu espiritual.

Por não ser capaz de entendê-los assim, Killy é um protagonista silencioso, cuja principal característica é portar uma arma destrutiva [de força gravitacional…], que está de passagem por uma cidade incoerente para cumprir uma missão interminável e provavelmente impossível. Ao longo da série, Killy somente transparece emoções pessoais em duas oportunidades: ao matar Vidas de Silício. Nas duas oportunidades, ele ri. A sua missão é desesperada e cíclica: Killy é um niilista um Sísifo com uma bazuca.

Se A Cidade é um comentário sobre Tóquio, o que Nihei quer dizer é que você não pode construir tudo apenas empilhando tijolos. Apenas empilhando tijolos você não constrói uma cidade infinita; apenas a cidade do fim.

Não é, no entanto, a primeira vez que se tenta construir uma cidade assim.

3.

A Cidade

e Babel

Depois de trabalhar na construção civil em Tóquio, Nihei se mudou para Nova Iorque para estudar arquitetura na Parsons School of Design. Ele ficou lá um ano e voltou para o Japão decidido a se transformar em um quadrinista profissional.

É possível que nesse meio tempo ele tenha se familiarizado com um mito que fala sobre construções infinitas que se tornam ruínas: o mito da Torre de Babel.

A Torre de Babel é uma das histórias míticas mais conhecidas do Antigo Testamento. Ela está narrada, em apenas nove versículos, em Gênesis 11, 1:9. Conforme traduzidos pela Bíblia Católica:

1. Toda a terra tinha uma só língua, e servia-se das mesmas palavras.

2. Alguns homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram.

3. E disseram uns aos outros: “Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo”. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa.

4. Depois disseram: “Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra”.

5. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens.

6. “Eis que são um só povo – disse ele – e falam uma só língua: se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos.

7. Vamos: desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro.”

8. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade.

9. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra.

É uma história que pode ser breve, mas que também é complexa na forma e no conteúdo. Ela condensa diferentes versões do mesmo mito, de diferentes origens, de uma forma que é enxuta, literariamente elaborada, e que possibilita diversas interpretações.

Uma dessas interpretações é a que Nihei apresenta em Blame!. Blame! é um mangá contemplativo que nos mostra uma cidade que pode ser comparada com a Tóquio contemporânea: incoerente, inumana e desprovida de significado. Mas também nos sugere, de forma que só poderia ser fragmentada e elíptica, a origem dessa ruína: um mundo, que como aquele que está descrito em Gênesis, 11, 1:4, pretendia reunir a humanidade em uma cidade.

Essa associação se torna mais explícita se for observada a partir de quatro dos elementos do mito que também estão presentes no mangá.

3.1 “Cujo cimo atinja os céus”

O elemento mais conhecido do mito da Torre de Babel é, naturalmente, a Torre.

Na versão do Antigo Testamento, a Torre é concebida como uma forma de alcançar o infinito [“cujo cimo atinja os céus”]. Fazê-lo é uma forma de arrogância e de desafiar os propósitos divinos [“Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra”]. A “ascensão” da torre, portanto, é uma forma de rebelião — consequentemente, de renovar A Queda. A torre, finalmente, é um prédio enfaticamente fabricado com tijolos. Ou seja, a tentativa de atingir o infinito, mas executada através de uma construção.

Esses dois elementos estão presentes em outros mitos antigos. Assim, na versão de Homero para a Aloídas, os gigantes Oto e Efialtes, filhos de Poseidon e Ifimedia, constroem uma torre empilhando os montes Ossa, Olimpo e Pelion para chegar ao céu e desafiar os deuses. São fulminados por um raio de Zeus.

Por outro lado, a ideia de que a ciência, ou ao menos o desenvolvimento prático-tecnológico, é uma forma auto-enganosa de desafiar os deuses, orienta o mito de Prometeus. O fogo dos deuses roubado por Prometeus não é propriamente a inteligência, mas a inteligência aplicada à construção. Ele está sendo castigado também por convencer-nos que através dele nós alcançaríamos a eternidade. Isso é sugerido nesse trecho de Prometeu Acorrentado, de Ésquilo [a tradução é de Mário da Gama Khury]:

Corifeu: Foste mais longe nas tuas transgressões?

Prometeu: Fui, sim, livrando os homens do medo da morte.

Corifeu: Descobriste um remédio para esse mal?

Prometeu: Pus esperanças vãs no coração de todos.

Mas é uma ideia mais frequente na interpretação judaico-cristã do mito. Um bom exemplo seria o segundo capítulo do Livro III de Baruch, texto apocalíptico apócrifo judaico escrito entre o século I e III e descoberto no século XIX, onde nos é dito que os construtores da Torre pretendiam “perfurar o firmamento, dizendo ‘vamos ver se o firmamento é feito de argila, bronze ou ferro”.

O mundo de Blame! sofre desse mesmo achatamento imaginativo dos humanos que se iludem com as “esperanças vãs” do fogo de Prometeus e dos construtores babilônicos descritos por Baruch, que almejavam alcançar um céu de argila, bronze ou ferro. Killy e os seus vizinhos, como já foi dito, acreditam que estar livre de pecados é uma característica genética, e que a Internet é uma forma de transcendência salvadora.

Talvez por isso, portanto, eles tenham construído A Cidade como uma grande torre. Existe uma imprecisão quando eu digo que Killy está “atravessando” A Cidade. A sua travessia mais parece uma ascensão: mais do que caminhar, ele sobre escadas. Essa ascensão, por outro lado, tem por objetivo alcançar a Netsphere. Ou seja, o “céu” conforme imaginado no seu mundo.

Nihei enxerga o aspecto paradoxal dessa compreensão de mundo. Por vezes, quando as torres que formam A Cidade são apresentadas em planos de ambientação, essas mais se assemelham a estalagmites — elas crescem para baixo.

A Cidade, finalmente, pretende-se infinita: é uma construção, em continuidade, que já chegou a Júpiter. É nítido o seu propósito, portanto, de erguer-se até o céu, entendido como um lugar físico que pode ser alcançado por uma escada. Também é nítido que é impossível fazê-lo: a cada andar construído, o céu fica mais distante, e não mais próximo. O céu, no final das contas, é o infinito e não pode ser alcançado.

Tentar fazê-lo, ainda conforme Blame!, só é capaz de impedir que os homens o vislumbrem e compreendam a sua verdadeira natureza. A história do mangá transcorre em espaços gigantescos, mas invariavelmente cobertos — infinitos espaços internos, nos quais até mesmo vislumbrar o céu é impossível.

Essas duas últimas características da arquitetura d’A Cidade parecem resultado da influência das gravuras de Giovanni Battista Piranesi, especialmente aquelas reunidas na série Carceri d’invenzione, Prisões Imaginárias, de 1750.

Como Piranesi [que também era arquiteto], Nihei constrói grandes espaços internos escherianos e fantásticos, conforme sugerido por um sofisticado jogo de luz e sombra.

Piranesi se tornou conhecido pelas suas gravuras que retratavam ruínas romanas. Eram ruínas de uma Roma fantástica, que destacava a influência etrusca em sua arquitetura, que o artista acreditava ser mais relevante que a grega. São ruínas, em outras palavras, que pressupõem uma civilização arruinada.

Esse, por sua vez, é o segundo ponto em comum entre Blame! e Babel: as duas histórias pressupõem uma civilização.

3.2 “Uma cidade e uma torre”

A Torre de Babel é o símbolo de uma cidade.

O Antigo Testamento nos diz que essa cidade tem o propósito de abarcar toda a humanidade [“para que não sejamos dispersos”] de forma utópica [unidos sob um idioma, consequentemente um entendimento, para “tornar célebre o nosso nome”].

Essa união utópica está presente em outras tradições do mesmo mito. Um exemplo disso é a Babyloniaca, a obra do sacerdote babilônico Beroso, que condensa diversos mitos do oriente próximo para o público helênico do século IV a. C. No ensaio “The Role of Language in Ancient Israelite Perceptions of National Identity” [publicado no Journal of Biblical Literature, v. 103, n. 3], de Daniel I. Block, o mito da Torre de Babel conforme Beroso está assim resumido:

“A tradição babilônica que tem a sua origem em um historiador muito posterior, Beroso (século quarto a. C), foi reconstruída por P. Schnabel da seguinte forma: “(1) de forma simultânea à primeira população humana, o deus criador Bel construiu a muralha da Babilônica, o seu templo (Esagila) e a torre do templo (Etemenanki). (2) Sob o comando de Bel, o povo era unido e monolíngue, sem cidades. (3) Nabu, o inventor da escrita, no entanto, intervenho e ensinou para os habitantes diversas línguas, assim causando o primeiro conflito”.

Por outro lado, o Enûma Eliš, mito de criação babilônico, descreve na sua Tábua VI a origem da civilização como uma homenagem dos Anunaki [descendentes do deus do céu] a Marduk [o principal deus da babilônia]. Conforme traduzido por Sueli Maria de Regino:

“Depois que Marduk estabeleceu novos preceitos e definiu os domínios dos deuses nos céus e na terra, os Anunaki dirigiram-se a Marduk, o seu senhor: ‘Agora que nos libertaste e aliviaste o nosso trabalho, queremos honrar nosso senhor e retribuir esses benefícios. Construiremos um santuário, ao qual chamaremos ‘pousada para o descanso noturno’, onde nos reuniremos uma vez a cada ano em assembleia e elevaremos altares para ti.’

Quando Marduk escutou essas palavras, Seu semblante brilhou intensamente, como a luz do dia. ‘Babilônia deverá ser construída de acordo com nossos planos. Seus tijolos serão moldados e será chamada Parakku.’

Os deuses Anunaki pegaram suas ferramentas e durante um ano inteiro dedicaram-se a moldar tijolos. Quando o segundo ano chegou, eles haviam erguido o templo de Esagila e construído a torre em degraus,

que de tão alta, assemelhava-se ao grande Apsu”.

Esse propósito civilizatório também está presente em interpretações artísticas do mito.

Está presente, por exemplo, nas duas versões conhecidas da Torre de Babel de Pieter Brueguel. Nas duas, o pintor holandês deu para a torre características semelhantes às do Coliseu romano. A sua Torre de Babel é uma espiral ascendente de arcos, enquanto seria historicamente mais coerente retratá-la como uma pirâmide com diferentes andares [ou seja, como um zigurate babilônico].

Brueguel esteve em Roma entre 1552 e 1553, e as suas pinturas foram concluídas dez anos depois. O seu objetivo era mostrar não a construção de uma Torre, mas a de uma civilização: a civilização de Roma, A Cidade Eterna.

Isso é especialmente perceptível na versão da pintura que se encontra no Museu de História da Arte de Viena, conhecida pelo título A Torre de Babel. Nela, a Torre mais parece um prédio sendo esculpido em uma montanha; ou seja, a natureza sendo ordenada pelo homem.

É a tradição judaico-cristã, novamente, que mostra que essa construção utópica resulta em uma cidade distópica.

São frequentes os comentários nesse sentido na obra de Northrop Frye, o crítico literário canadense. Em O Grande Código, por exemplo, ele opõe Jerusalém, a cidade revelada, a Babel, a cidade demoníaca:

“Jerusalém está no topo de uma montanha e, portanto, de forma simbólica está no ponto mais alto do mundo. É ‘para lá [que] sobem as tribos do Senhor’ (Salmos, 124, 4), e o seu templo toca o céu, como a sua paródia demoníaca, a Torre de Babel, também tentou”.

No já citado Livro III de Baruch, o pecado dos construtores da Torre de Babel é evidenciado pela exploração tirânica dos encarregados de construí-la, que são transformados em sub-humanos:

“E o anjo do Senhor me levou ao segundo céu. E me mostrou uma porta como a primeira e disse ‘vamos atravessá-la’. […] E ele me mostrou uma planície, que estava cheia de homens, que pareciam cachorros, e que tinham pés como os de veados. E eu perguntei para o anjo: ‘rogo, senhor, que você me diga quem são esses’. E ele disse ‘esses são aqueles que aconselharam a construir uma torre, e eles obrigaram muitos homens e mulheres a fazer tijolos. Entre esses, a uma mulher que estava fazendo tijolos não foi permitido ausentar-se no momento do parto, e ela pariu enquanto fazia tijolos, e carregou a criança em seu avental, e continuou fazendo tijolos. E o Senhor apareceu para eles e confundiu a sua fala”.

Brueguel, ao atribuir para a Torre de Babel características da engenharia romana, estava ecoando a Roma pagã e anti-cristã que sacrificava fiéis no Coliseu. A versão de sua pintura que se encontra no Museu de História da Arte de Viena retrata Nimrod, o rei babilônico ao qual se atribui a construção da Torre, como um tirano arrogante. Os seus súditos se ajoelham diante dele, não sendo suficiente a genuflexão.

O pintor, inclusive, transforma o seu desprezo por Nimrod em piada ao incorporar na pintura um pedreiro defecando na direção do rei:

A torre como resultado da tirania de Nimrod também se apresenta em versões historicistas do mito. O exemplo mais claro é A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Nela, se lê [a tradução é de Vicente Pedroso]:

“Ninrode, neto de Cam, um dos filhos de Noé, foi quem os levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo valente e corajoso, persuadiu-os de que deviam unicamente ao seu próprio valor, e não a Deus, toda a sua boa fortuna. E, como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra Ele (caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio), construindo uma torre para esse fim, tão alta que não somente as águas não poderiam chegar-lhe ao cimo como ainda ele vingaria a morte de seus antepassados”.

Essa tradição interpretativa está presente em Blame!. A Cidade pode ser formada por prédios em forma de torres, mas ainda é uma cidade. É uma cidade que pressupõe uma concepção civilizacional intrinsecamente blasfema, pela sua vontade de sujeitar tudo ao domínio dos homens. Nesse sentido, é um esforço totalitário. Essa concepção, finalmente, resulta em sistema distópico e tirânico: os moradores d’A Cidade estão subjugados À Administração e à sua patrulha exterminadora. A Administração, por sua vez, se apresenta como uma ordem religiosa.

Também é um esforço intrinsecamente contraditório. Nos seus comentários à Torre de Babel, Ramban, rabino e estudioso do Torá do século XIII, se impressiona com a estupidez do propósito da construção da Torre de Babel: “eles eram tolos. Como pode uma cidade e uma torre ser suficiente para todas as pessoas?”.

O resultado desse empreendimento só pode ser a desordem.

3.3 “Para lhes confundir a linguagem”

Além da Torre, o outro ponto em comum com quase todas as tradições do mito da Torre de Babel é que a construção que tenta abarcar o infinito é a origem da confusão da linguagem: está explicitamente presente na versão do Antigo Testamento e nas suas interpretações que formam a tradição judaico-cristãs; na tradição babilônica, a confusão da linguagem está no mito de Beroso; no mito de Prometeus, na Caixa de Pandora.

Mas qual é a relação entre a arrogância humana manifestada na crença de que é possível alcançar o infinito através de uma construção, e a falência da capacidade de comunicação?

O ponto é: abarcar o infinito é intrinsecamente contraditório. Qualquer tentativa de construir um sistema com esse propósito, através de tijolos ou de palavras, ruirá diante dessa contradição. Em O Grande Código, Frye descreve a Torre de Babel como “um conjunto de afirmações contrárias e mutualmente incompreensíveis com uma vaga base factual comum”. Em Anatomia da Crítica, ele diz:

“O mundo objetivo permite um meio provisional de unificar a experiência e é natural inferir uma unidade mais elevada, uma espécie de beatificação do sentido comum. Mas não é fácil encontrar alguma linguagem capaz de expressar a unidade do universo intelectual mais elevado. A metafísica, a teologia, a história, o direito, já foram todos usados, mas são todos construtos verbais, e quanto mais longe levarmos, mais claramente seus contornos metafórico e mítico vão ficar nítidos. Sempre que construímos um sistema de pensamento para unir a terra e o céu, a história da Torre de Babel retorna: descobrimos que, depois da queda, não somos capazes de fazê-lo e que o que temos, nesse meio tempo, é uma pluralidade de línguas”.

É nesses termos que essa ideia está presente nas pinturas de Brueguel. Agora, ela é mais claramente perceptível na versão conhecida como A “Pequena” Torre de Babel, que se encontra no Museu Boijmans Van Beuningen, de Roterdã.

Percebam como o topo em construção da Torre nos mostra que não se trata de uma espiral coerente e crescente, mas um conjunto conflitante e contraditório de arcos. Os próprios arcos que formam a Torre, por outro lado, são incoerentes e contraditórios: são arcos romanos, mas de diferentes estilos.

Nihei trouxe isso para Blame! de diversas formas.

A Cidade é uma forma de organizar o mundo que se pretende ilimitada: ela não se sujeita nem mesmo a restrições de tempo e espaço. Essa ordem, consequentemente, não tem alternativa que não seja se tornar internamente contraditória, uma construção sistemática e imparável controlada apenas pelo acaso, que resulta em mundo que é ao mesmo tempo construído e incoerente. Uma cidade na qual até a força da gravidade é relativa, e que incorpora prédios que parecem saídos de uma ilustração de M. C. Escher.

Para retratar essa incoerência, Nihei usa, primeiro, os já comentados diversos estilos arquitetônicos que formam A Cidade. Como A “Pequena” Torre de Babel, A Cidade é um mosaico de estilos incoerentes.

Mais do que isso, no entanto, Nihei frequentemente utiliza, para compor separadamente cada um desses estilos incoerentes, referências a arquitetos e artistas que são eles mesmos conhecidos pela sua arte contraditória e incoerente.

Assim, as figuras humanas desenhadas por Nihei são rabiscadas como uma ilustração da Primeira Guerra desenhada por Otto Dix. Outras páginas parecem saídas diretamente de uma gravura expressionista do mesmo período. O Expressionismo Alemão, que tem em Dix um representante, é uniforme somente por rechaçar a ordem artística guilhermina, e não por ser ele mesmo uma proposta estética coerente.

Por outro lado, em sua jornada, Killy topa com figuras que parecem saídas de uma pintura do surrealista suíço H. R. Giger. Giger, nas suas obras, combina contradições: as figuras são tecno-orgânicas; os comportamentos, sado-masoquistas; o conjunto, erótico e mortal.

Finalmente, está a já citada influência de Piranesi. Aqui, no entanto, mais do que as gravuras romanas, nos interessam novamente aquelas que formam a coleção Carceri d’invenzione. São 16 gravuras lançadas na metade do século XVIII que evocam Prisões Imaginárias, masmorras fantásticas que escondem a sua a ausência de lógica com truques visuais, criando um espaço contraditório, impossível mas habitável.

Finalmente, a própria narrativa conjura um mundo em que a linguagem foi confundida. Isso, em primeiro lugar, pode ser percebido na forma pela qual Nihei desconfia dos recursos narrativos textuais. É uma hq visual, com poucos diálogos, quase nenhuma explicação expositiva [a sua primeira página situa o leitor no espaço-tempo com duas frases: “talvez na Terra. Talvez no futuro”], uma trama espaçada e pontuada por saltos temporais gigantescos. Os adjetivos que são mais frequentemente associados ao mangá em resenhas são “bonito” e um eufemístico “vago”. Os mais cínicos costumam apontar que o roteiro aparentemente não existe.

Em segundo lugar, as referências utilizadas por Nihei procuram atribuir para Blame! uma estética que é, ao menos superficialmente, de entretenimento barato, descartável e pouco sofisticado. A hq se apresenta através da tagline “Adventure-seeker Killy in the Cyber Dungeon quest!”, que parece saída de um jogo de videogame dos anos 80 que foi mal traduzido para o mercado ocidental.

O mangá pode ser considerado uma veduta de uma cidade imaginária com perspectiva exagerada. Esse estilo, ao menos conforme argumenta Timon Screech no artigo “The Meaning of Western Perspective in Edo Popular Culture” [publicado na Archives of Asian Art v. 47], era considerado no Japão da Era Meiji como ocidental, mas também como comercial e vulgar. Era utilizado em impressos destinados às classes populares que se contrapunham à ilustração tradicional japonesa [mais fantástica e bidimensional].

O estilo rabiscado do traço também reforça aquela sensação: a influência de Otto Dix vira um desenho aparentemente apressado e pouco trabalhado.

Por fim, o título do mangá é uma onomatopeia desprovido de um significado que não seja o do seu impacto sensorial: Blame! é a escrita fonética para o som do disparo de uma arma; o título seria melhor traduzido no ocidente como Blam!.

É uma combinação de elementos que forma um mangá que desconfia do texto e do próprio sentido: sem roteiro, barato, apelativo e sensorial. Com esses atributos, como é possível que Blame! conte uma história? A resposta para essa pergunta está no tipo de história que Nihei quer contar: não uma história literal, mas uma história literária.

3.4 “E disseram uns aos outros“

A Torre de Babel ocupa um lugar importante no livro de Gênesis. Imediatamente após o seu fim, o livro inicia a descrição da linha genealógica dos ascendentes de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos. Ou seja, a Torre ocupa o último momento explicitamente mítico do livro: depois dele, a narrativa se apresenta de forma mais próxima à descrição de acontecimentos históricos.

Essa vocação literária transparece em seus versículos, que estão organizados e escritos de uma forma bastante poética. Assim, a sua estrutura é espelhada: são dois versículos que estabelecem um status quo [1 e 9]; três versículos que apresentam a situação desde o ponto de vista humano [2 a 4] e três versículos que apresentam a situação desde o ponto de vista divino [6 a 8], dois grupos que tem uma exortação à ação no seu versículo central [“Vamos”]; e o versículo 5, que narra a chegada de Deus e que é o divisor de águas da narrativa.

Essa estrutura ressalta como o empreendimento é contrário aos desígnios divinos: se no versículo 2 os homens se encontram, no versículo 8 eles se dispersam; se no versículo primeiro eles tinham uma só língua, no último os idiomas são diversos.

Em relação à escolha de palavras, o exemplo mais conhecido é o trocadilho do versículo 9. “Babil” é uma palavra aramaica que significa “porta dos deuses”, que designava a capital da Babilônia. “Babel”, por outro lado, é uma palavra hebraica que significa “confusão”.

Existe, no entanto, diversos recursos poéticos em operação em outros versículos. Um exemplo é o versículo 3, “E disseram uns aos outros: ‘Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo’. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa”.

Nesse caso, os recursos são fonéticos, e foram parcialmente escondidos pela tradução para o português. A tradução “façamos tijolos e cozamo-los” e “betume em lugar de argamassa” escondem uma série de redundâncias que formam uma aliteração. Para evidenciar esse recurso, a melhor tradução para o início do versículo seria “vamos tijolar tijolos e queimar com queima”. É o que tentaram preservar nessa tradução, para o inglês, destinada a uma leitura do texto original da Bíblia. O objetivo, além da musicalidade, era reproduzir o som periódico e ritmado de uma construção.

O que eu quero dizer com isso é que a história da Torre de Babel não foi escrita de forma literal e descritiva, mas literária e fantástica.

Esse, por sua vez, também é o caso de Blame!. É nesse contexto que a influência de Piranesi sobre o mangá, especialmente do Carceri d’invenzione, pode ser melhor compreendida. Piranesi era arquiteto e historiador, mas só se conhece um projeto seu que foi efetivamente executado: a reforma da igreja de Santa Maria del Priorato, em Roma, onde inclusive está o seu túmulo. Ele se tornou efetivamente conhecido pelas suas gravuras, fantasias sinistras de mundos em ruínas, de arquitetura ilógica e imaginativa.

Foi assim que ele se tornou uma influência para Nihei, M. C. Escher e Giger: não por ter um roteiro, mas por ter um sentido.

4.

Babel

e o Japão

Na primeira parte deste ensaio, tratei da relação entre Blame! e a Tóquio contemporânea. O mangá seria um reflexo da vida em Tóquio nos anos 80: uma hq sobre uma cidade cuja construção alcançou Júpiter para entrar em colapso, produzida por um quadrinista que trabalhou na construção civil em uma cidade que empilhava tijolos e arranha-céus na tentativa de construir uma cidade infinita que só consegue ser a cidade do fim.

Na segunda parte, descrevi Blame! como uma versão cyberpunk da Torre de Babel. Uma história mítica sobre uma cidade que se pretendia total e cuja ruína leva à confusão.

Para fazer isso, no entanto, também descrevi Blame! como entretenimento barato, descartável e pouco sofisticado, características normalmente atribuídas aos quadrinhos para descrevê-los como lixo low brow… influenciado por Piranesi, um próspero gravurista do século XVIII.

Esses argumentos não apenas são complementares: eles estão diretamente relacionados. Blame! consegue explicar a Tóquio real precisamente por ser uma versão de um mito; consegue conciliar a cidade e o mito graças à influência de Piranesi; consegue ser uma versão do mito da Torre de Babel por ser um mangá barato e descartável.

“Mito” deriva da palavra grega mythos, cujo significado literal é “trama” – ou seja, uma forma padrão de organizar símbolos e elementos em uma narrativa com um determinado sentido.

Isso, no entanto, não justifica a correspondência que se faz contemporaneamente entre “mito” e “ficção”, no sentido de falsidade.

É verdade que um mito é uma trama, e não algo que necessariamente aconteceu. Mas essa trama permanece porque ela acontece. É uma forma de se organizar símbolos e elementos em uma narrativa que persiste na imaginação porque, nela, as pessoas reconhecem alguma forma de verdade.

É nesse sentido que a sua história pode ser considerada verdadeira. Histórias como A Torre de Babel são assim reconhecidas há milênios. Partes do Enûma Eliš, que talvez contenha a sua versão conhecida mais antiga, retrocedem à Idade de Bronze. Ou seja, pessoas entendem a origem da fragmentação da cultura como resultado da arrogância de construir uma torre infinita há pelo menos cinco mil anos.

Nesse sentido, poucos mitos são mais críveis no mundo contemporâneo do que o da Torre de Babel. Conforme explica Northrop Frye em A Imaginação Educada:

“O mito que vem organizando esta palestra, e em certo sentido a série inteira, é a história bíblica da Torre de Babel. A civilização em que hoje vivemos é uma gigantesca estrutura tecnológica, um arranha-céu tão alto que quase chega a alcançar a lua. Aparenta ser um harmônico empreendimento mundial, mas é na realidade um inextricável nó de rivalidades; causa grande impressão, só que não tem nenhuma dignidade humana genuína. Com todo o seu maravilhoso aparato, é na verdade um tremendo pardieiro maluco que a qualquer momento pode desabar nas nossas cabeças”.

Isso também é verdade no caso japonês. O Japão contemporâneo é o resultado da queda de um império que era liderado por alguém que se apresentava como descendente dos deuses e que patrulhava ideologicamente o país através do Kokumin Seishin Sōdōin Undō, o Movimento de Mobilização Espiritual Nacional. As ambições agressivas de sua política externa eram expressas através de uma metáfora arquitetônica: Hakkō ichiu, ou “os oito cantos do mundo sob um teto”. Era um slogan que, em 1940, foi transformado em um monumento na cidade de Miyazaki. O monumento é uma torre.

Por outro lado, poucos artistas são mais importantes do que Piranesi para nos mostrar o que existe de fantasia no mundo e mito na história. Nas palavras de Terry Kirk, no ensaio “Piranesi’s Poetic License” [do livro The Serpent and the Stylus: Essays on G.B. Piranesi]:

“A imaginação é a chave para o diálogo dinâmico do passado e do presente promovido por Piranesi. Como Giambattista Vico propôs em seu método de entendimento histórico igualmente original, mitos, fantasia e ingegno são fundamentais para reviver a dimensão da verdade histórica. A visão de Piranesi é uma evocação hercúlea do tempo histórico, sugestões imperiais na proporção, escala, espaço e luz, revivendo visões da antiguidade que libertam a mente de qualquer princípio recebido de um academicismo clássico. Piranesi era, como poucos, um arquiteto pensador do passado que também era um criador no presente, tanto arqueologista quanto artista, analista e sintetizador de sua herança cultural. A sua Prisões Imaginárias são um exemplo dessa fusão única”.

Finalmente, essa “fusão única” é possível em relação ao mito da Torre de Babel precisamente porque Blame! recorre a uma linguagem popular, convencionalizada e originada de um mundo em ruínas para fazê-la.

Quadrinhos, uma forma de arte que existe para ser reproduzida de forma industrializada, são uma forma de cultura popular de massa. E a cultura popular de massa é o lugar do mundo contemporâneo que utiliza mitos como matéria prima de forma sistemática precisamente pela necessidade de recorrer a elementos convencionalizados. Como diz Northrop Frye em Anatomia da Crítica:

“É evidente que todos esses arquétipos são mais facilmente estudados na literatura altamente convencional: ou seja, na maior parte do tempo, literatura naive, primitiva e popular. Ao sugerir a possibilidade de uma crítica arquetípica, então, estou sugerindo a possibilidade de estender o tipo de estudo comparativo e morfológico que hoje em dia se faz de histórias folclóricas e baladas para o resto da literatura. Isso deveria ser mais facilmente aceitável agora que não está mais de moda separar a literatura popular e primitiva da literatura ordinária de forma tão aguda quanto estávamos acostumados”.

E Mircea Eliade em Mito e Realidade:

“Pesquisas recentes trouxeram à luz as estruturas míticas das imagens e comportamentos impostos às coletividades por meio da mass media. Esse fenômeno é constatado especialmente nos Estados Unidos. Os personagens dos comic strips (histórias em quadrinhos) apresentam a versão moderna dos heróis mitológicos e folclóricos”.

Isso é verdade especialmente no caso da ficção científica. De novo conforme Northrop Frye em Anatomia da Crítica:

“A ficção científica frequentemente tenta imaginar como seria a vida em um plano tão superior ao nosso quanto o nosso é da selvageria; a sua ambientação frequentemente é do tipo que nos parece um milagre tecnológico. É portanto uma forma de romance com uma forte tendência inerente na direção do mito”.

Os mangás, por outro lado, podem ser definidos como uma ruína do Japão contemporâneo — o resultado de uma cultura pós-moderna, produto de um mundo fragmentado que desconfia da existência de uma verdade. É o que explica Hiroki Azuma no excelente livro Otaku: Japan’s Database Animals em relação à cultura otaku.

“[…] Ainda que o temo ‘otaku’ não era amplamente usado até 1989, os otakus se tornaram conscientes de si mesmo como um grupo nos anos 70 e 80. Esse período coincide quase que diretamente com o momento em que se tornou em voga a moda intelectual conhecida como ‘pós-modernismo’. Em 1983, o editor Nakamori Akio usou a palavra ‘otaku’ pela primeira vez em uma revista comercial. No mesmo ano, o economista Asada Akira publicou a sua bíblia sobre pós-modernismo, Estrutura e Poder“.

Azuma descreve a cultura otaku, principalmente a partir dos anos 90, como pós-moderna por duas de suas características. Em primeiro lugar, ela se manifesta de forma desassociada da grande narrativa — a começar pela própria tradição japonesa:

“A obsessão com o Japão na cultura otaku não tem a sua origem na tradição japonesa, mas na verdade emergiu depois que essa tradição desapareceu.

“[…] Dito de outra forma, o trauma da derrota, isto é, a dura realidade de que nós perdemos de forma decisiva qualquer identidade tradicional, está no centro da existência da cultura otaku. Aqueles que rejeitam o imaginário otaku como ‘horroroso’ de fato se deram conta disso de forma subconsciente”.

O resultado é uma cultura que se apoia em “pequenas narrativas”, ou uma “grande não-narrativa”. A diferença é exemplificada por uma comparação entre os animês Gundam e Evangelion:

“Como anteriormente descrito, diversos fãs de Gundam almejavam a completude e a análise aproximada de um mundo de Gundam que era singular. Ou seja, eles preservavam o amor por uma grande narrativa fictícia. No entanto, mesmo durante o auge da febre, os fãs de Evangelion que apareceram na metade dos anos 90, especialmente aqueles mais jovens (da terceira geração de otaku), não estavam verdadeiramente preocupados com o mundo de Evangelion por inteiro. Ao invés disso, eles se concentravam exclusivamente nos parâmetros e no design de personagens como objetos de uma interpretação excessiva ou releituras (exemplificada nos trabalhos derivativos) e para chara-moe.

Para eles, uma grande narrativa ou ficção com um mundo como o de Gundam não era mais desejável, nem mesmo como fantasia. A extraordinária adesão dos fãs de Gundam à consistência da linha cronológica do ‘século espacial’, ou à realidade mecânica, é bem conhecida. Em contraste, muitos fãs de Evangelion exigiam parâmetros para desenvolver empatia com o protagonista da história, para desenhar ilustrações eróticas da heroína, e para construir enormes robôs de brinquedo, e demonstravam um interesse obsessivo por dados nesse sentido, mas, fora disso, raramente se mergulhavam no mundo da obra”.

[…] Eu chamo o reino que existe atrás dessas pequenas narrativas, mas desprovidos de qualquer forma de narrativa, de uma grande não-narrativa”.

Blame! participa da desaparição da cultura japonesa tradicional ao mesmo tempo que, como Evangelion na descrição de Azuma, não pretende substituí-la por outra grande narrativa.

Assim, Blame! é uma hq cyberpunk, um meio e um gênero de referentes ocidentais, que descreve a ruína de uma utopia impossível. Também retrata o desolador momento que atravessava o Japão na década de 90, quando o booom especulativo-imobiliário dos anos 80 [que tornou o Japão a segunda maior economia do mundo] se tornou uma crise financeira, O Sismo de Kobe se tornou o segundo mais mortal do Japão do século XX [atrás apenas do Grande Terremoto de Tóquio] e ocorreu o já citado atentado terrorista do metrô de Tóquio.

Ao mesmo tempo em que é pós-utópico, Blame! também é pós-histórico: não explica a sucessão de acontecimentos que levaram ao seu presente, nem narra a construção de um futuro. A sua ruína é um pressuposto inerte.

Essa desassociação da grande narrativa está diretamente relacionada ao caráter derivativo dos mangás produzidos a partir dos anos 90. Eles não são lidos, como explica Azuma, como uma narrativa com um significado, mas como uma base de dados a serem combinados, pelos quais os fãs/leitores/consumidores nutrem uma afinidade pessoal.

“Comparados com os otaku dos anos 80, os dos anos 90 normalmente aderem aos dados e aos fatos dos mundos fictícios e não se preocupam com o significado e a mensagem que pode ter sido comunicada. Independentemente e sem relação com a narrativa original, consumidores nos 90 consumiam apenas ilustrações e ambientações fragmentadas; e esse tipo de consumo surgiu no mesmo momento em que a empatia do consumidor individual por esses fragmentos se fortaleceu. Os próprios otaku chamavam esse novo comportamento de consumo de ‘chara-moe’, um sentimento de moe pelos personagens e as suas características atrativas”.

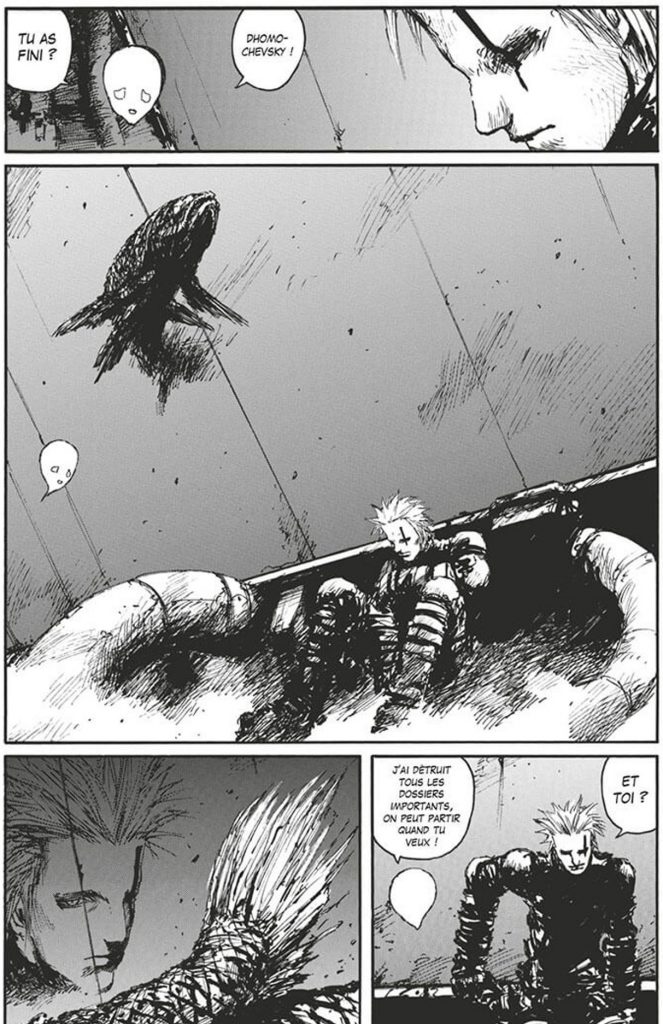

É exatamente dessa forma que Blame! se apresenta. Como um conjunto de ilustrações e ambientações fragmentadas, interpretados pelos seus leitores como uma base de dados desprovida de um grande significado, e frequentado por personagens moe. O melhor exemplo disso é Sanakan, a Rei Ayanami gótica:

Blame!, nesse sentido, pode ser considerado uma ruína: um produto do desabamento da Torre de Babel japonesa.

Nihei, no entanto, faz isso com um propósito. É por isso que o roteiro de Blame! não importa: porque é através dessa “grande não-narrativa” que Nihei apresenta de forma imediata e contemporânea uma narrativa mítica sobre um mundo em que a grande narrativa desmoronou. É o que lhe diferencia de Kurokawa. Nihei não está tentando construir uma nova torre, um hotel que seja o novo céu espiritual. Ele está produzindo uma ruína que nos mostra uma faceta do nosso mundo e sugere as suas causas.